「上山三十三観音」先祖が残した想いと景色・それぞれの場所や御詠歌を紹介

観音さまが人々を苦しみや災難から救い、願いをかなえてくださる仏さまとして、三十三の姿に身を変えてあらわれる。ある人には仏さまの姿で、ある人には美しい女性の姿で、ある人には恐ろしい鬼の姿で。

上山では、古くから観世音菩薩が信仰されていました。時代の流れとともに、世の音を観て、それ相応に救いの手をさしのべてくださるのが観世音です。

称念寺九世良雲上人快全和尚の発願で、御詠歌は山形の光明寺三十二世如海上人、成立は享保十八年とされています。上山三十三観音を全て巡拝することは、その困難もやがて幸せをつかむものにと変わってゆくことでしょう。

第一番 湯ノ上観音

最上三十三観音の第十番でもあり、大正八年に工藤原左衛門らの発願によって開かれた上山拾躰観音の第一番でもある。

| 御詠歌 | ちかひてし上の山路にいづる湯の見る音世をやすくふ御仏 |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・木像90cm) |

| 住所 | 十日町9-29 |

第二番 長清水村観音

安永三年開創の曹洞宗円通寺のご本尊である。また、上山拾躰観音の第七番でもある。

| 御詠歌 | みな人の心をあかをおのづから洗ひきよむる長しみづかな |

|---|---|

| 本尊 | 千手観音(立像・木像35cm) |

| 住所 | 長清水1丁目7-28 |

第三番 高松村観音

最上三十三観音第十一番、高松観音として知られている、真言宗智山派光明院のご本尊である。

ここでは、上山市無形民俗文化財である、高松観音御年越餅搗行事で搗いた餅を観音さまに捧げて、一年の豊作に感謝し、無病息災、家内安全を祈っている。

| 御詠歌 | あまつ風音たか松に雲はれてうき世のやみをてらす月かげ |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・木像41cm) |

| 住所 | 高松2174 |

第四番 石曽根村観音

ご本尊は十一面観世音の金銅仏で、仏殿深くの格子で仕切られた場所に祀られていたが、昭和四十二年頃に格子戸が破られ、本尊と灯明立が盗難にあった。

その後、山形の長門屋に飾ってあった観音像を買い求めて祀ったが、国道沿いにあるという理由から、平成四年頃にも本尊が盗難にあい、現在の本尊さまは三代目である。

| 御詠歌 | さざれ石そねの岩ほは苔むしてすくやみのりのはなのさむしろ |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音菩薩(立像・金銅仏28cm) |

| 住所 | 石曽根1352-1 |

第五番 川口村若松観音

石造の祠は他に類を見ない細工の巧みさ及び規模である。

| 御詠歌 | 若松の山のながれをふだらくや岸の川口わたりいたらん |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・石像43cm) |

| 住所 | 川口山際82 |

第六番 川口村いわや観音

岩窟を利用した石の祠で、現本尊は長方形の石である。エネルギー回収施設(川口)の建設に伴い、参道まで舗装路が整備された。

| 御詠歌 | なにごとのおわしますらん音もせぬ岩やがうちになみだこぼるる |

|---|---|

| 本尊 | 如意輪観音(半跏像・石30cm) |

| 住所 | 川口1188-2 |

第七番 小穴村観音

普門山蓬莱院のご本尊であり、蓬莱院から少し離れた三井寺跡に祀られている。

| 御詠歌 | 小穴までもらさでかげや照らすらん月日もくぜのほかならばこそ |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音菩薩(座像・木像21cm) |

| 住所 | 小穴68-1 |

第八番 細谷村観音

海雲山春光院の境内地に、大日如来とともに祀られている。

| 御詠歌 | あだとなる心のおにを御仏の慈悲のほそやにいそぎおさむる |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・木像27cm) |

| 住所 | 細谷4 |

第九番 下関根村観音

沢田観音とも呼ばれ、当時は付近一帯が湿地帯であったので、魚類が棲んでいたと思われる。そのため、観音さまの台座部に魚が配置される、魚籃観音という珍しいものである。

金森出雲守が着任する前に、飛騨の代官佐左衛門が姫様の館を建造しようと人足を集め工事にとりかかったが、姫様は幕府の命により当地にこなくてすむようになった。代官佐左衛門は、その人足に対する感謝の意味で奉納したものと伝えられている。

| 御詠歌 | めぐり来てつれまつ下の関の根にみのりとくとく聞くほととぎす |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・木像16cm) |

| 住所 | 関根中通1129 |

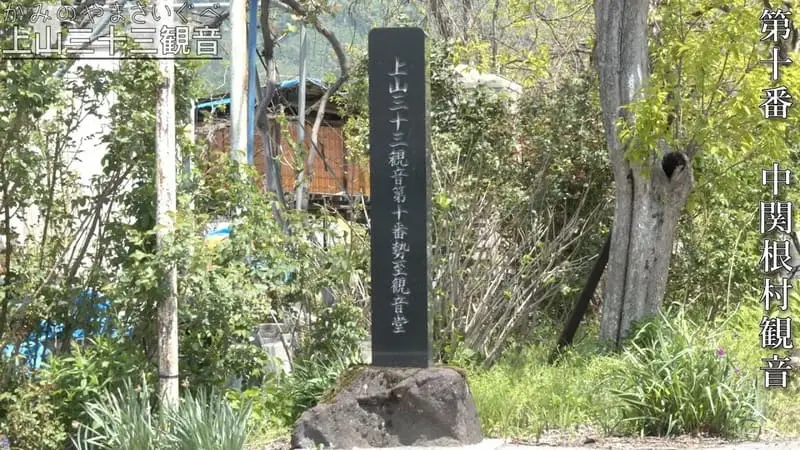

第十番 中関根村観音

中関根村旧道に位置していた観音堂だったが、寛永二年に上山城主松平重忠が本庄街道を改修したため、そのまま取り残され田圃の中ほどに建っている。

現在の堂宇は、大工棟梁の石山禎雄氏が別当の武田誠一氏と一大発心を志し、平成七年に自ら建築し寄贈したものである。また、同年十二月には、延命寺住職を導師として地区を挙げて盛大に落慶法要を執行し、堂宇新築に因み、ご本尊も立派に修復し安置している。

| 御詠歌 | 世の人のむくひのつみもゆきかよふ中の関根に仏やはとむ |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・木像25cm) |

| 住所 | 相生88-2 |

第十一番 上関根村観音

天台宗万徳寺跡に建てられた観音堂であり、境内地には万徳寺住職の墓が数基残っている。

| 御詠歌 | 御仏のみつる福寿をもろ人に二世とあとふるかみの関根に |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・木像34cm) |

| 住所 | 三上11 |

第十二番 皆沢村観音

右手に蓮華、左手の掌上に如意宝珠を持っている聖観音さまが祀られている堂内には俳額も奉納されていたが、現今はその名残をとどめるに過ぎない。

| 御詠歌 | 皆沢のたいなる花やかきつばたおらでたむける後の世のため |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(座像・木像39cm) |

| 住所 | 皆沢1012-1 |

第十三番 楢下村観音

重厚な輝きを見せる聖観音さまであり、頭上に大日如来を戴く。

| 御詠歌 | 夏山のならの下葉を吹く風にいく夜たび寝の夢やさむると |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・木像61cm) |

| 住所 | 楢下1741-1 |

第十四番 小笹村小豆森観音

周囲全体が霊場のためその他各種の石造物があり、自然石はご立派なものである。

もともと、岩観音は上山霊場の対象外で、小豆森の下に建立されていた堂であった。

| 御詠歌 | くちせじな岩のほとけに二世かけて小笹わけつついのるこの身を |

|---|---|

| 本尊 | 観音岩(自然石・230cm) |

| 住所 | 久保川228 |

第十五番 大門村観音

行方不明になった地元の老人の安否をお告げになられた、霊験あらたかな観音さまである。

| 御詠歌 | ときおけるみのりおしへの大門はきをもらさじとすくふ御仏 |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・木像45cm) |

| 住所 | 菖蒲81-3 |

第十六番 菖蒲村観音

ご本尊は黒漆塗りの上に金箔をちりばめており、境内地には子安観音堂もある。

| 御詠歌 | さみだれやふるのの沼のあやめくさかりてたむける後の世のため |

|---|---|

| 本尊 | 十一面観音(座像・木像31.3cm) |

| 住所 | 菖蒲289-2 |

第十七番 萱ヶ平観音

延宝二年、土岐山城守頼行氏が萱平に訪れ直接建立されたと言われている本堂は雪により押しつぶされ、昭和五十六年に石造の聖観音立像として再建された。

現在はない本堂だが、当時殿様以外が使うことは許さなかった、たて羽目板を堂廻りに使用し、重要文化財的価値のある社殿であった。

| 御詠歌 | くみて世をすくふちかいを滝の上たいず流るるかやがたひらに |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・石像160cm) |

| 住所 | 菖蒲番外 |

第十八番 大久保村観音

火災に遭ったが、ご本尊と堂内の中心部は残り、ご利益の賜物とますます信仰を篤くしている。

境内地には、厨子部に納まった地蔵尊と六面の地蔵幢もある。

| 御詠歌 | なへてみな大久保とこそ後の世のたか身をつへにいたる彼の岸 |

|---|---|

| 本尊 | 十一面観音(半跏像・木像38cm) |

| 住所 | 久保川90 |

第十九番 小笹村観音

現在の上山巡礼では、第十四番 小笹村小豆森観音を小笹村観音で遥拝して済ませる事がほとんどの様で、それで御詠歌が二つと岩観音の写真が並ぶ。

| 御詠歌 | わらたすきかけまくたのむ後の世の小笹しけれるみちはわすれじ |

|---|---|

| 本尊 | 十一面観音(立像・木像68cm) |

| 住所 | 小笹112 |

第二十番 牧野村観音

船のうえに安置されている観音さまであり、当初は十一面観音が本尊であった。

| 御詠歌 | 後の世のたねをまきのにめぐり来てみつのねがひやみのる身のはて |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(座像・木像27cm) |

| 住所 | 牧野61 |

第二十一番 上生居村観音

上生居構造改善センター隣に建立されていたが、最近になり、向かい側に移転した。

現在の場所は、生居の七不思議「三度栗」が存在していた場所でもある。

| 御詠歌 | たのしみをきわむる国にゆく身こそなをたのみある上生居なれ |

|---|---|

| 本尊 | 十一面観音(立像・木像31cm) |

| 住所 | 上生居24 |

第二十二番 中生居村観音

曹洞宗京夫山大慈院のご本尊である。承応二年、下生居に在ったと伝えられている大慈院が火災のため焼失し、ご本尊さま自身で現在の地へ逃げてこられたとされている。

| 御詠歌 | なかなかに生れ居る身の後の世もかわらずまもるたのめ御仏 |

|---|---|

| 本尊 | 十一面観音(座像・木像50cm) |

| 住所 | 中生居126 |

第二十三番 下生居村観音

堂外には上ノ山四十八地蔵の六面幢もあり、本尊は、細工や金箔の具合が見事なものである。

| 御詠歌 | 松の葉につつむ心もはつかしやさためなき世の後の世のため |

|---|---|

| 本尊 | 如意輪観音(半跏像・木像44cm) |

| 住所 | 下生居248 |

第二十四番 下生居村峯岸観音

豪華な厨子の中に、太めの円光をもつご本尊が安置されており、頭上には仏像が載せられている。

| 御詠歌 | 岩つつじいわでも知るや下生居みねきしつつく花のゆふらく |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(座像・金銅17cm) |

| 住所 | 下生居348-2 |

第二十五番 宮脇村観音

何時の頃か仏像は盗難に遭い、明治期になって山形から購入したものが現在の観音菩薩である。

| 御詠歌 | いのりなばすてぬちかひや宮のわき神も仏もうき世すくふと |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・木像13cm) |

| 住所 | 宮脇1017 |

第二十六番 宮脇村竹の下観音

由来等についての記録が全く残っていない観音さまであるが、堂宇は廻廊付きの立派なもので、境内地に祀られている観音さまのいずれを見ても地方では稀な観音像を備えている。

| 御詠歌 | 山きわの竹の下みちつく杖にたひ寝いくよのふしやこゑけん |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・木像14cm) |

| 住所 | 宮脇278 |

第二十七番 金沢村観音

上山拾躰観音の第八番でもあり、ご本尊は円光後背をもつ等身大の立派な像である。

金生共同墓地内にあり、国道13号を跨ぐ横断歩道橋が専用に設けられた参道である。

| 御詠歌 | かねさわのふゑなる姿むまれぬるほとけのおしえいのれ世の中 |

|---|---|

| 本尊 | 十一面観音(立像・木像95cm) |

| 住所 | 金生1089-2 |

第二十八番 永野村観音

ご本尊は千手観音であり、手足の怪我などを除く観音さまであるとの言い伝えがある。

| 御詠歌 | あしひきのながのの村にめくり来てほりきりかよふ道はふだらく |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・石像70cm) |

| 住所 | 永野堀切1173 |

第二十九番 小倉村観音

藩政時代の祭典では小倉芝居が上演され、当時の衣装は上山市指定文化財である。

| 御詠歌 | いくよふるをぐらのもみぢ夏しげみたよるこかげやすずしかるらん |

|---|---|

| 本尊 | 聖儔観音(立像・石像78cm) |

| 住所 | 小倉1627 |

第三十番 権現堂村観音

ご本尊は声聞形であるが、詳細は不明である。

| 御詠歌 | 世のためにかりにあらはれたかとしのかけてたすくるわらだすきかな |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・石像50cm) |

| 住所 | 権現堂1018 |

第三十一番 芦の戸観音

現在の御堂は明治十二年に再建されたもので、境内地には六面地蔵石幢もある。

| 御詠歌 | 生れくるこの身はなにはあしのくちのちの世よしやいのるもろ人 |

|---|---|

| 本尊 | 千手観音(立像・石像50cm) |

| 住所 | 権現堂足ノ口536-1 |

第三十二番 金谷村観音

昭和三十一年に再建された本堂であり、ご本尊は安政己未年の開眼で、当時の別当は安楽院である。

| 御詠歌 | 後の世をいのるねかいやかな屋なる千手のはすの花むこふまで |

|---|---|

| 本尊 | 千手観音(座像・木像20cm) |

| 住所 | 金谷金谷神910-2 |

第三十三番 北町観音

弁天地内の外原にあったご本尊であり、通常では拝顔できない秘仏である。

| 御詠歌 | わらだすき外原森をあとに見てみのりのにわのここにきたまち |

|---|---|

| 本尊 | 十一面観音(立像・金銅仏6cm) |

| 住所 | 北町本丁1-1 |

番外 柳下観音

ご本尊の聖観音は、金仏に見間違われるほどの見事なものである。

| 御詠歌 | もらさしと世のわかくさをめにかけて柳の下にすくふミほとけ |

|---|---|

| 本尊 | 聖観音(立像・木像37cm) |

| 住所 | 中生居戸ノ内32-12 |

元札納 外原観音

元は当地が第三十三番であり、札所から外れた後、地元の人々が十一面観音を祀っている。

| 御詠歌 | ふだらくのたびぢも今はをひつるをぬきておさむる北町のてら |

|---|---|

| 本尊 | 十一面観音(半跏像・石像65cm) |

| 住所 | 四ツ谷2丁目6-1 |