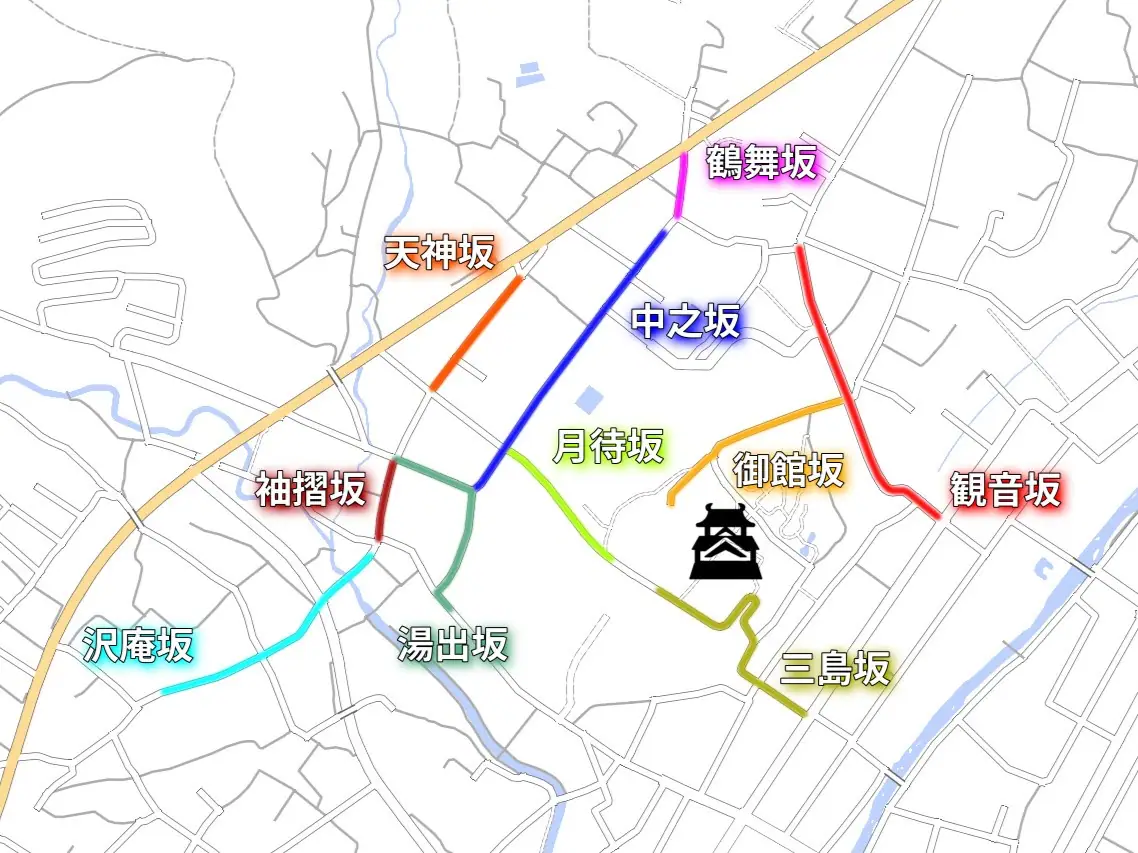

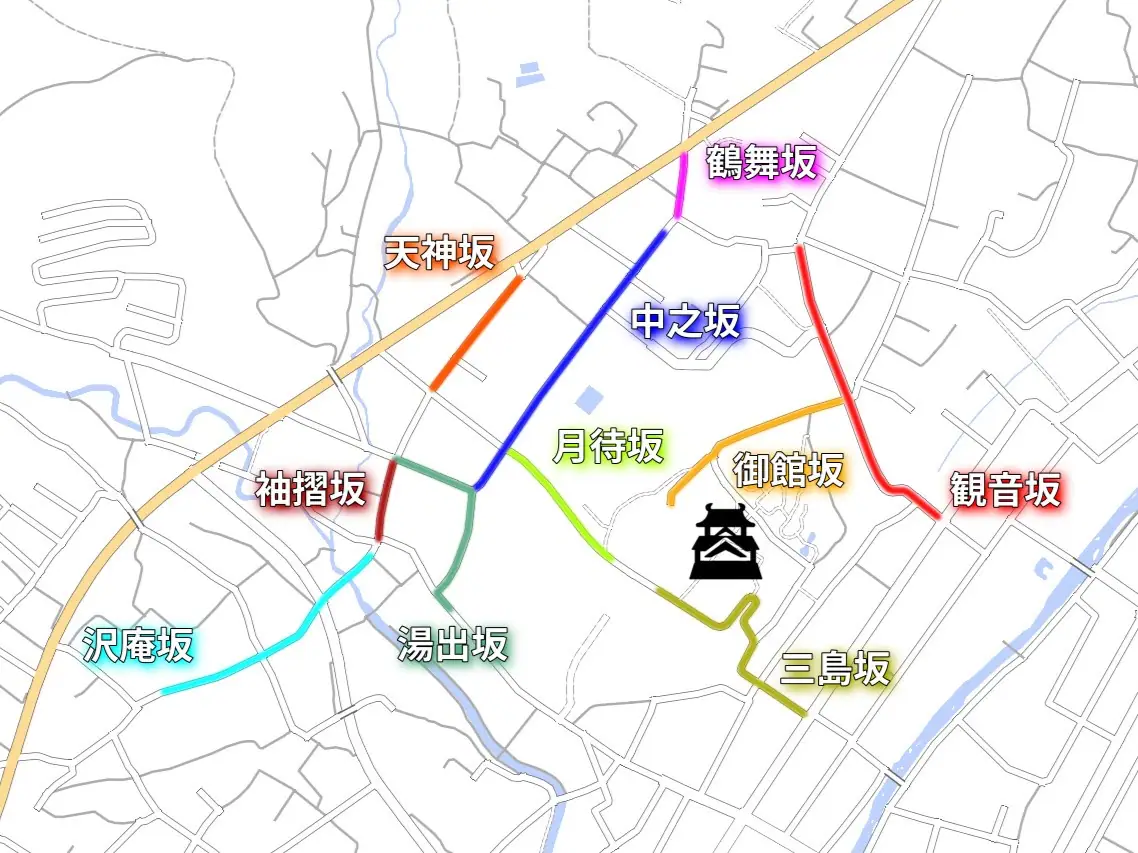

上山城周辺の坂の位置図 = かみのやまさいぐべ作成

上山城周辺の坂の位置図 = かみのやまさいぐべ作成上山城へ通じる坂

三島坂

三島神社は城主土岐頼行により上山城の守護神として万治二年に奉られた。

坂下から = 2023年2月27日 三島坂

坂下から = 2023年2月27日 三島坂  坂の南側に市役所跡 = 2023年2月27日 三島坂

坂の南側に市役所跡 = 2023年2月27日 三島坂  90度そして180度のカーブ = 2023年2月27日 三島坂

90度そして180度のカーブ = 2023年2月27日 三島坂  坂上にある三島神社 = 2023年2月27日 三島坂

坂上にある三島神社 = 2023年2月27日 三島坂 月待坂

上山城(月岡城)本丸跡は昔「天神森」と言われてきたが、この地から眺める名月は素晴らしく「月岡」と呼ばれるようになった。

坂上から、左側に月岡ホテル = 2023年2月27日 月待坂

坂上から、左側に月岡ホテル = 2023年2月27日 月待坂  坂上には月岡神社 = 2023年2月27日 月待坂

坂上には月岡神社 = 2023年2月27日 月待坂 御館坂

元禄五年、幕命により上山城の天守閣が取り壊され、以後歴代城主の屋敷はこの坂の西側に建てられた。

坂下には上山小学校がある = 2023年2月27日 御館坂

坂下には上山小学校がある = 2023年2月27日 御館坂  坂上は月岡神社に繋がる = 2023年2月27日 御館坂

坂上は月岡神社に繋がる = 2023年2月27日 御館坂 城下町を感じさせる石畳の道

観音坂

最上三十三観音の十番札所湯の上観音は室町時代より巡礼で賑わうようになり、今尚全国からお遍路さんが訪れている。

坂下には下大湯共同浴場と水岸山慈眼院観音寺がある = 2023年2月27日 観音坂

坂下には下大湯共同浴場と水岸山慈眼院観音寺がある = 2023年2月27日 観音坂  坂上から = 2023年2月27日 観音坂

坂上から = 2023年2月27日 観音坂 鶴舞坂

肥前の僧侶月秀は長禄二年、上山を訪れた時足を痛めた鶴が沼地で傷を癒しているのを見て温泉を発見した。

奥に見えるのは秋葉山 = 2023年2月27日 鶴舞坂

奥に見えるのは秋葉山 = 2023年2月27日 鶴舞坂  坂下方面からは武家屋敷に繋がる = 2023年2月27日 鶴舞坂

坂下方面からは武家屋敷に繋がる = 2023年2月27日 鶴舞坂 中之坂

かつて上山城の西側は武家屋敷が立ち並んでおり、湯町と新湯通りの中間にあるこの通りは中の町と言われてきた。

坂は緩やかに続き、武家屋敷通りとも呼ばれている = 2023年2月27日 中之坂

坂は緩やかに続き、武家屋敷通りとも呼ばれている = 2023年2月27日 中之坂  通りには武家屋敷が4軒ある = 2023年2月27日 中之坂

通りには武家屋敷が4軒ある = 2023年2月27日 中之坂 あまり知られていない道筋

湯出坂

昔よりこの坂一帯は雪解けが早く温泉が出るのではないかと語り継がれていた。江戸時代には新之坂と呼ばれていた。

坂下には新湯の足湯がある = 2023年2月27日 湯出坂

坂下には新湯の足湯がある = 2023年2月27日 湯出坂  坂上方面 = 2023年2月27日 湯出坂

坂上方面 = 2023年2月27日 湯出坂 天神坂

江戸時代までこの坂の近くに天神様があったため「天神坂」と呼ばれるようになった。現在は、坂上方面(北側)からのみ一方通行となっている。

周辺と比較して特に狭く急な道 = 2023年2月27日 天神坂

周辺と比較して特に狭く急な道 = 2023年2月27日 天神坂 袖摺坂

この通りは上山で一番古い街道筋になっており、昔は人の往来に比べ道幅が狭く袖が触れ合うくらいであった。

新湯共同浴場や沢庵坂に繋がる = 2023年2月27日 袖摺坂

新湯共同浴場や沢庵坂に繋がる = 2023年2月27日 袖摺坂 沢庵坂

寛永六年、紫衣事件にて京都大徳寺の沢庵禅師を城主土岐頼行はこの坂の上に庵を建て丁重にもてなした。

坂は春雨庵前まで通じる = 2023年2月27日 沢庵坂

坂は春雨庵前まで通じる = 2023年2月27日 沢庵坂  雪景色の蔵王連峰が見える = 2023年2月27日 沢庵坂

雪景色の蔵王連峰が見える = 2023年2月27日 沢庵坂 いただいたご意見等は今後のサイト運営に役立ててまいります。

この記事を書いた人

なおと / naoto.k

かみのやまさいぐべ 代表

「かみのやまさいぐべ」全体における管理運営を担当しています。15歳の時から活動を始め、幅広くふるさとの情報を発信しています。ラーメンが大好きな2005年生まれ。